春先になると、くしゃみや鼻水が止まらず、日常生活にも支障をきたしてしまう花粉症。特に家の中にいても症状が治まらないという方は多く、「せめて自宅だけでも安心して過ごしたい」と感じているのではないでしょうか。近年では、花粉を家に入れない工夫や、健康的な室内環境を保つ「高気密・高断熱住宅」が注目されています。しかし、「本当に花粉症対策になるの?」「換気とのバランスはどうするの?」といった疑問や不安を抱える方も少なくありません。

この記事では、花粉症に悩むご家族に向けて、高気密・高断熱住宅と換気システムの関係性や、健康的に暮らせる住まいの条件について分かりやすく解説します。さらに、建築家が設計した実際のモデルハウスを通じて、空気の質と住まいの快適性を両立する住環境のヒントもご紹介。読み終わる頃には、「この家なら家族みんなで安心して暮らせそう」と前向きな一歩を踏み出したくなるはずです。

家の中でも花粉症の症状が出てしまうのはなぜか

「外出時の対策はしているのに、なぜか家の中でも症状が出る…」という声は少なくありません。実は、住宅の構造や換気環境が原因で、花粉が屋内に入り込みやすくなっていることがあります。ここでは、室内に花粉が侵入してしまう根本的な理由を解き明かしていきます。

気密性の低い家に花粉は入りやすい

気密性が低い住宅では、建物の隙間から外の空気が常に出入りしています。目に見えないほどのすき間でも、花粉のような微細な粒子にとっては侵入しやすい経路です。特に古い木造住宅や気密性を重視していない設計の場合、知らないうちに室内に花粉が流れ込んでしまい、症状が改善されない原因になります。

高気密住宅では、こうした隙間を極限まで減らすことで、外部の花粉が侵入するリスクを大幅に抑えることができます。これにより、家の中でも安心して過ごせる空間が実現します。

掃除や空気清浄機だけでは限界がある

「空気清浄機を使っていれば安心」と思われがちですが、そもそも家の中に花粉が入り込んでしまっている状況では、対処療法に過ぎません。床やカーテン、家具などに付着した花粉は、空気中から落ちた後も微細な刺激物として残り続け、掃除しても完全に取り除くのは難しいです。

花粉の“侵入を防ぐ”ことが最優先であり、清掃や空気清浄機はあくまで補助的な対策に留まります。根本的な解決には、住宅自体の性能を見直すことが重要です。

室内環境を整えるために欠かせない「気密」と「換気」

花粉の侵入を防ぐためには、気密性を高めるだけでなく、適切な換気がセットで必要です。気密性を高めると空気の流入が制限されるため、意図的に空気の出入りをコントロールする換気設備が不可欠になります。これがなければ、室内にこもった花粉や湿気が蓄積し、かえって健康に悪影響を及ぼす可能性もあります。

重要なのは、高気密かつ計画的な換気が行える住宅であること。これにより、外気の花粉はブロックしながら、新鮮で清潔な空気を循環させることが可能となり、花粉症に悩む家族も安心して過ごせる住まいが実現します。

家族の健康を守るための花粉対策の暮らし方

室内の空気をきれいに保つには、住宅の性能だけでなく日々の生活習慣も重要です。家の中に花粉を持ち込まない工夫や、正しい家電の活用方法を知ることで、家族全員が快適に過ごせる環境が整います。ここでは実践しやすい暮らしの中の花粉対策をご紹介します。

玄関で花粉を遮断する動線の工夫

外から帰宅した際に、衣類や髪に付着した花粉をそのまま家の中へ持ち込んでしまうと、室内でも症状が出やすくなります。玄関先で花粉をブロックするための動線設計が、住まいの花粉対策において非常に重要です。

例えば、玄関に「手洗い場」や「衣類を掛けるスペース」があれば、入室前に花粉を落とすことができます。土間収納や専用クロークを設けて上着を分離できる構造も、非常に効果的です。

洗濯物や布団は室内干しが基本

花粉が多く飛散する季節には、洗濯物や布団を外に干すことで、繊維に大量の花粉が付着してしまうリスクがあります。一度付着した花粉は簡単に取り除けず、室内に持ち込まれることで再び舞い上がり、家族全体に影響を及ぼす可能性があります。

室内干しを前提とした住まいづくりをすることで、花粉の侵入リスクを軽減し、安心して洗濯物を扱える環境が整います。

空気清浄機・加湿器・掃除方法の正しい使い方

以下に、家の中で花粉を減らすための機器の使い方や掃除のポイントを表でまとめました。

| 対策アイテム |

正しい使い方のポイント |

| 空気清浄機 |

玄関や寝室の出入口に設置。花粉対策対応フィルター付きの機種を選ぶと効果的。 |

| 加湿器 |

湿度を**40~60%**に保つことで、花粉の舞い上がりを抑制。乾燥による鼻や喉の刺激も軽減。 |

| 掃除方法 |

拭き掃除が基本。フローリングワイパーや雑巾で花粉を除去。掃除機はゆっくりかけて舞い上がり防止。 |

花粉対策は「除去」と「舞い上げ防止」がセットになることで効果が高まります。道具の性能だけでなく、使い方や設置場所にも意識を向けましょう。

なぜ高気密住宅が花粉症に有効なのか

花粉の侵入を防ぐには、住宅自体の性能を見直すことが効果的です。特に注目されているのが「高気密住宅」。空気の出入りをコントロールすることで、外部からの花粉や有害物質をシャットアウトする仕組みがあります。どのようにして花粉を防ぐのかを詳しく見ていきましょう。

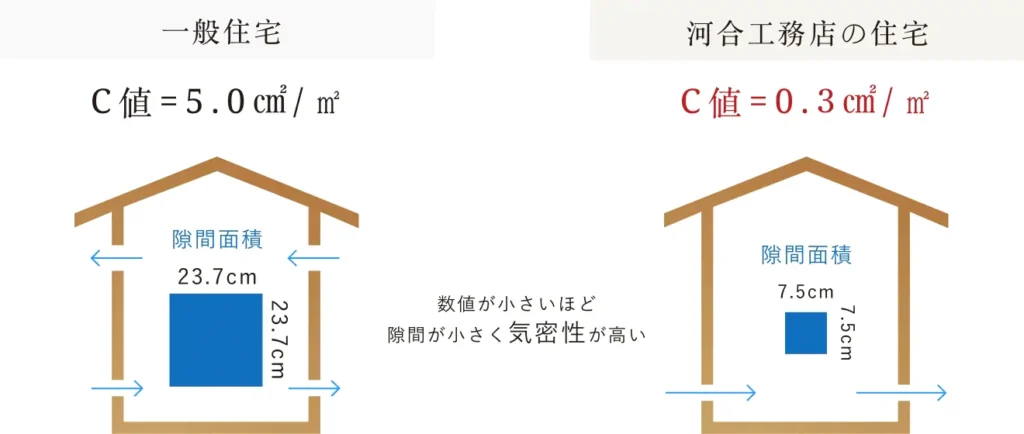

C値0.3㎠/㎡以下の家は花粉の侵入口を最小限にできる

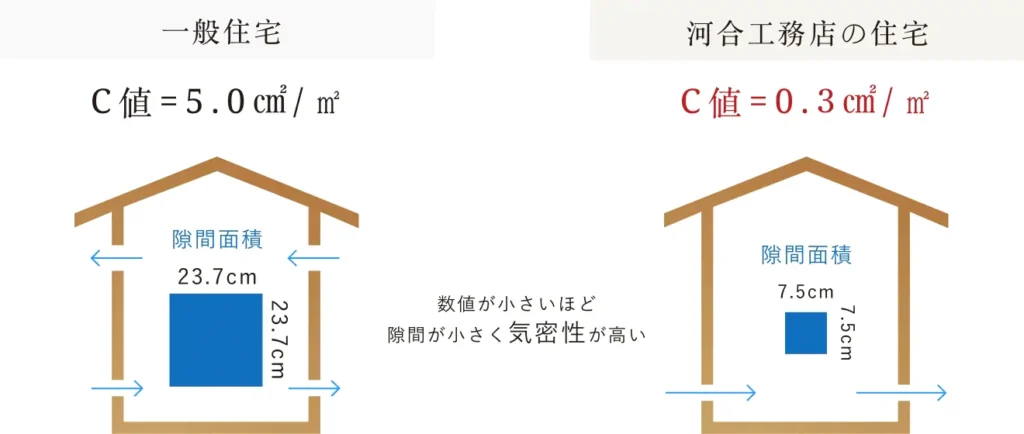

住宅の「C値(相当隙間面積)」は、建物の隙間の合計面積を床面積で割った数値で、気密性の高さを示す指標です。C値が低いほど、家に隙間が少なく、外からの花粉やホコリが侵入しにくくなります。特にC値0.3㎠/㎡以下という基準は、国内でもトップレベルの高気密性能を誇ります。

隙間が少ない家では、花粉が室内に入り込む経路がほぼ遮断されるため、アレルギー症状の悪化を防ぎやすくなります。その結果、花粉シーズンでも安心して過ごせる空間が実現します。

UA値0.36W/㎡K以下の高断熱で洗濯物も快適に乾く

UA値は「外皮平均熱貫流率」と呼ばれ、住宅の断熱性を示す数値です。この値が小さいほど、家全体から逃げる熱が少なく、室内の温度を一定に保ちやすくなります。UA値0.36W/㎡K以下であれば、断熱性能が非常に高く、冬の寒さや夏の暑さの影響を受けにくい住宅といえます。

特に室内干しを前提とした暮らしでは、温度と湿度のコントロールが大切です。高断熱住宅なら、洗濯物が乾きやすく、生乾きの臭いも発生しにくいため、花粉対策と日常の快適さを両立できます。

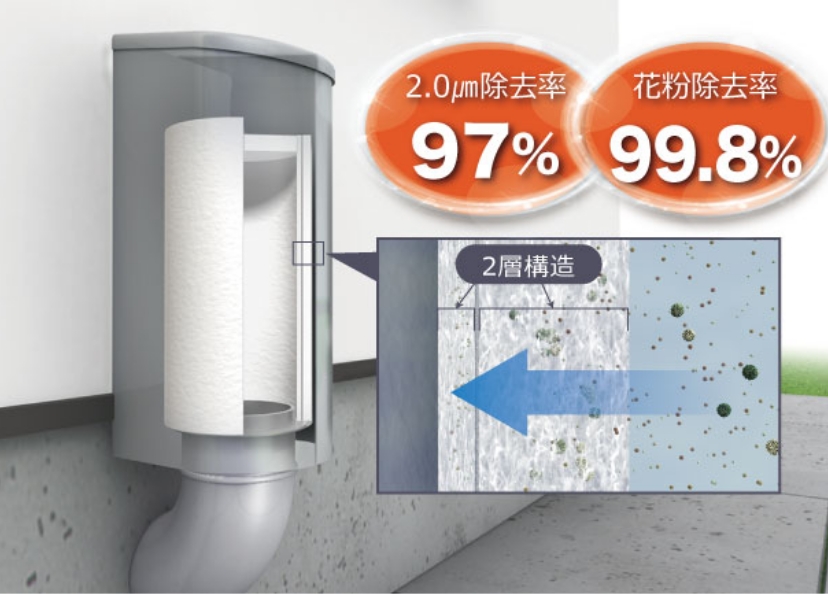

全熱交換型の24時間換気システムsumikaが空気の質をキープ

以下に、sumikaの特徴を分かりやすく表にまとめました。

| 機能項目 |

特徴 |

| 換気方式 |

第1種換気方式(機械で給気・排気)。計画的な空気の流れを確保。 |

| 熱交換機能 |

室温に近い空気で換気できるため、冷暖房効率を下げずに空気を入れ替え。 |

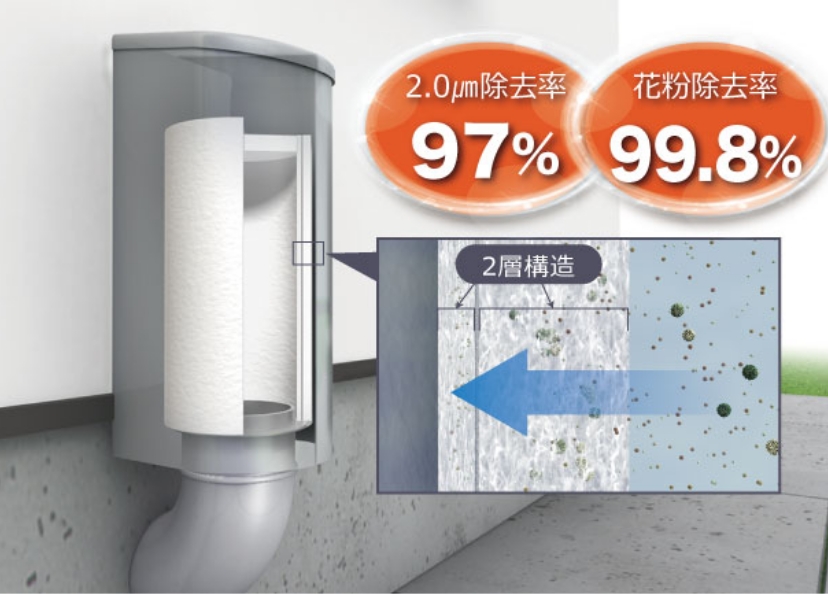

| 花粉・PM2.5対策フィルター |

高性能フィルターが花粉や微小粒子をブロック。アレルギー対策に有効。 |

| 24時間稼働 |

常に新鮮な空気を循環させ、空気のよどみや花粉の滞留を防ぐ。 |

sumikaのような換気システムを標準搭載した住宅なら、**高気密でも空気がこもらず、健康的な室内環境を保てます。**花粉の侵入を防ぎつつ、快適さを損なわない住まいが実現できます。

快適さと健康を両立する家づくりのチェックポイント

住宅の性能が良いと聞いても、どこを見れば信頼できるのか判断がつきにくいものです。気密性や断熱性、換気システムなどの数値や仕組みを正しく理解することで、自分たちに合った家づくりが進められます。ここでは、住まい選びで失敗しないために確認しておきたいポイントを解説します。

気密・断熱の性能数値は実測値を確認する

住宅の快適性や健康への影響は、設計図上のスペックだけでは判断できません。実際に建てられた家で、気密性(C値)や断熱性(UA値)がどれほどの数値で測定されているかを知ることが大切です。とくに高気密住宅では、施工技術によって性能にばらつきが出ることがあるため、実測値の提示がある住宅会社かどうかを確認しましょう。

C値0.3㎠/㎡以下、UA値0.36W/㎡K以下といった高性能が数値で保証されている住宅は、花粉症対策にも信頼性が高いといえます。

表面的な性能ではなく、数字で裏付けられた安心感が選ぶ基準になります。

第1種換気で熱と空気を無駄なく入れ替える仕組み

第1種換気とは、給気・排気の両方を機械で制御する換気方式です。温度や湿度のロスを抑えながら、室内外の空気を効率よく入れ替えることができるのが特徴です。以下に、その特性をまとめました。

| 項目 |

内容 |

| 換気方式 |

機械給気+機械排気(第1種) |

| 熱交換機能 |

室内の暖かさや涼しさをキープしながら換気できる |

| 花粉対策 |

フィルターで花粉・PM2.5をブロックしながら新鮮な空気を取り入れ可能 |

| 空気の安定供給 |

外気温に左右されにくく一年中快適な室内環境を保ちやすい |

高気密・高断熱住宅との相性も良く、花粉やホコリをシャットアウトしながらも、空気がこもらない家を実現できます。

“感覚”で選ばず、“根拠のある数値”で家を選ぶべき理由

「なんとなく暖かそう」「空気がキレイそう」という感覚だけで住まいを選んでしまうと、あとから後悔するケースも少なくありません。花粉症のようなデリケートな問題に対応するには、数値という客観的な裏付けが必要です。

C値・UA値・換気方式などの「見える化された性能情報」こそが、快適性や健康に直結する要素です。花粉の侵入を防ぎ、家族の暮らしを守るためにも、「見た目」や「イメージ」だけではなく、しっかりと性能を数値で比較することが住まい選びの基本になります。

建築家とつくるモデルハウスで体験する「空気」と「デザイン」

「性能が高くても、見た目や居心地が好みに合わなければ意味がない」と感じる方もいるでしょう。そんな方には、建築家が設計したモデルハウスの体験がおすすめです。空間の快適性を左右する“空気の質”と“デザイン性”を両立させた家づくりの工夫をご紹介します。

自然を活かすパッシブデザインがもたらす快適性

パッシブデザインとは、太陽の光や風、地熱といった自然エネルギーを活かして快適な室内環境をつくる設計手法です。高性能な断熱・気密性能と組み合わせることで、エアコンなどの機械に頼らなくても、夏は涼しく冬は暖かく過ごせます。

光や風をコントロールすることで、室内の空気が澱みにくく、花粉やホコリも滞留しにくい空間が実現できます。建築家ならではの繊細な工夫により、自然と調和した心地よい住まいが生まれます。

花粉を防ぎながらも開放感を感じる窓設計

「窓を大きくすると花粉が入りやすいのでは?」と不安に感じる方も多いですが、設計次第で開放感と花粉対策は両立可能です。建築家は、窓の「位置・高さ・向き」にまでこだわり、外からの視線を遮りつつ、自然光や風を取り入れる工夫を凝らします。

高性能なサッシやフィルター付きの通風口と組み合わせることで、外部からの花粉やアレルゲンの侵入を抑えながら、明るく風通しの良い空間が実現します。花粉症対策だけでなく、心身のリラックスにもつながる住まいになります。

家族の視線・光・風をコントロールする建築家の工夫

以下の表では、建築家が設計に取り入れる「空間の工夫」と、それによって得られる快適性についてまとめました。

| 建築家の工夫 |

得られる効果 |

| 室内窓やスキップフロア |

家族の気配が伝わるつながり感を演出 |

| 採光計画と吹き抜け設計 |

日照時間を最大限活用し、明るく温かい室内環境に |

| 外部と内部を分ける視線誘導の壁配置 |

プライバシーを守りながら開放感を確保 |

| 通風を意識した開口部設計 |

風の通り道を整え、湿気や花粉を逃がす |

こうした工夫によって、花粉対策だけでなく、家族の心地よさやつながりまでも意識した空間づくりが可能になります。

実際に暮らしているご家族のリアルな声をご紹介

理想の家を選ぶうえで、実際に住んでいる人の声ほど参考になるものはありません。花粉症や室内環境に悩んでいた方が、どのようにして今の暮らしを手に入れたのか。そのリアルなエピソードをご紹介します。

好きをぎゅっと詰め込んだ、子どもたちが自由に遊べる家【オーナー様インタビュー vol.1】

ワインとバイクと音楽を楽しむ家【オーナー様インタビュー vol.2】

中庭のある一階完結型の家【オーナー様インタビュー vol.3 前編】

ほっと安らぐ帰るのが待ち遠しい家【オーナー様の声 vol.5】

まとめ

ここまで読んでいただく中で、高気密住宅が花粉症対策や家族の健康にどう貢献できるかが見えてきたのではないでしょうか。最後に、この記事のポイントを整理してお伝えします。花粉症に悩むご家族が、より健康で快適な暮らしを実現するためには、「高気密住宅」と「換気」のバランスがとれた住まい選びが重要です。気密性が低いと花粉が侵入しやすく、掃除や空気清浄機だけでは限界があることを踏まえ、C値0.3㎠/㎡以下・UA値0.36W/㎡K以下の実測値を確認できる住宅は大きな安心材料になります。

さらに、建築家による設計で空間と空気の流れをデザインすることで、機能性と美しさを両立した家づくりが可能です。花粉症の症状に悩む方でも、自分と家族の健康を守りながら、ストレスの少ない毎日を過ごすために、正しい住環境を選ぶことが未来の暮らしに直結します。

愛知県・名古屋市・北名古屋市・一宮市で花粉に悩まない家づくりを始めたい方はまずはモデルハウスへ

花粉症に悩まない暮らしを実現するためには、高気密・高断熱・計画換気の3つが揃った住まいが鍵になります。とくに愛知県一宮市のように四季の変化がはっきりした地域では、住宅の性能によって住環境の快適性に大きな差が出ます。モデルハウスで実際に空気の違いや花粉対策の工夫を体感することは、家づくりの判断に大きなヒントとなります。

「百聞は一見にしかず」。図面やカタログだけでは伝わらない“空気の質”を、実際の空間で感じていただくことが大切です。ご家族の健康と暮らしやすさを本気で考えるなら、まずは一度、建築家とつくるモデルハウスに足を運んでみてください。将来の暮らしに対する不安が、きっと希望に変わるはずです。

河合工務店のモデルハウスへのお問合せはこちら